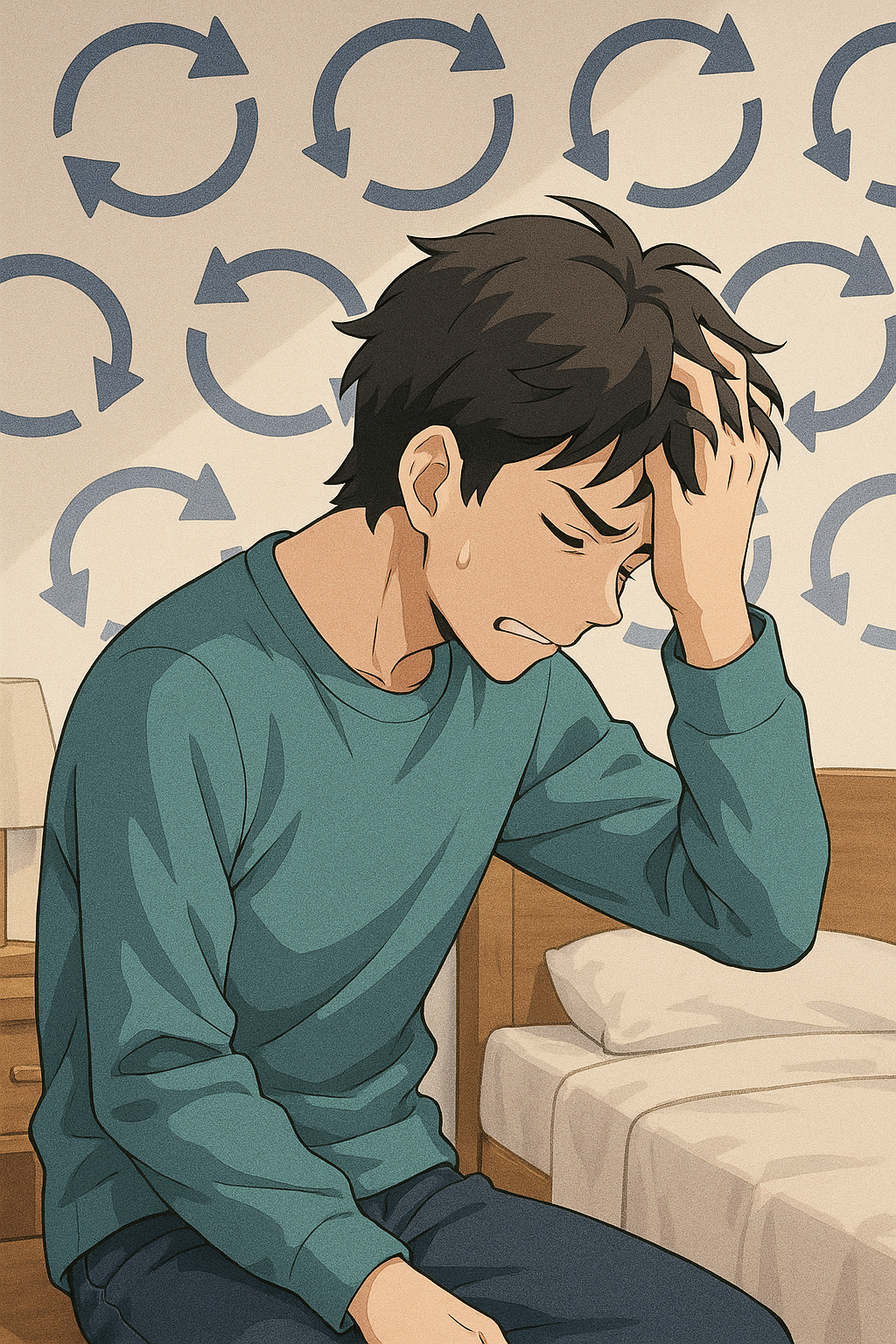

「やめたいのにやめられない」──そのループ感、責めなくていい

「また同じことをしてしまった…」

そんなふうに落ち込んだ経験、ありませんか?

- わかってるのに、先延ばししてしまう

- もうやめたいのに、また同じ感情に飲まれてしまう

- 変わりたいはずなのに、変われない自分を責めてしまう

この“ループ感”を、「意志の弱さ」のせいだと決めつけてきた人は少なくありません。

でも、それは本当に“弱さ”なのでしょうか?

脳は「変化よりも、昨日と同じ」を選ぶ生き物

ホメオスタシスという“継続の仕組み”

人間の脳には、「ホメオスタシス(恒常性)」と呼ばれる働きがあります。

これは、変化を避け、昨日と同じ状態を保とうとする性質のこと。

なぜなら、

「昨日と同じように生き延びられた」ことが、脳にとっては“安全”の証明だから。

つまり、私たちの行動は常に──

「変わる」よりも「同じを続ける」ことが優先されている

という前提で設計されているのです。

同じことを繰り返す=脳にとっての安心

だからこそ、

たとえそれがネガティブな習慣であっても、

脳は“いつも通り”を自動的に選ぼうとします。

- 感情的に反応してしまう

- 自分を責める思考にハマる

- 不安からスマホに逃げる

これらはすべて、脳が選んだ「昨日と同じ行動」。

そしてそれは、決して“ダメ”なことではないんです。

「変われないこと」は、実は“失敗”じゃない

継続を選ぶ脳=生命の選択だった

ここで、少しだけ視点を上げてみましょう。

脳が“同じ”を繰り返すのは、

ただの怠惰ではなく、「生命としての選択」だったのかもしれません。

なぜなら、変化にはリスクが伴う。

けれど、同じを続けることには“安全”がある。

つまり、変われなかったことは──

「今のままで、生きのびる」という能力だった

とも言えるのです。

変われないのではなく、“まだ変わる準備が整っていない”だけ

「また同じことをしてしまった」と思うとき、

それは変化に耐えうる準備がまだ整っていなかっただけかもしれません。

その“変わらなさ”は、あなたの弱さではなく、

“準備中の構造”だったのです。

まとめ:自分の「構造」に気づけたときが、変化の入口になる

「変われない私」は、ダメなんかじゃない。

むしろ、そのままでいられることが、次の変化を受け止める土台だったのかもしれません。

だから次に、同じ行動をしてしまったときこそ、

こう言ってみてください。

「ああ、これが私の“構造”なんだな」って。

その瞬間から、自己否定ではなく、自己理解の一歩が始まります。

コメント